أُمّ المثالب في مقاربة الأزمة السورية: “الشعب يريد ما أنا أريد”

Friday, May 17th, 2013 | A post by Camille Otrakji

أُمّ المثالب في مقاربة الأزمة السورية:

“الشعب يريد ما أنا أريد”

النسخة الانجليزية بقلم: كميل أوتراقجي – مونتريال – كندا

النسخة العربية بقلم: مازن صالحي، علا الدقاق، طلال الأطرش

عندما انطلقت أولى المظاهرات الاحتجاجية في سوريا في شهر آذار 2011، اندفع الكثير من السوريين إلى تحميل كل أحلامهم و أمانيهم على قطار “الربيع العربي”، الذي رأوه منطلقاً لن يوقفه شيء. و قد عززت الحملات الإعلامية المكثفة التي شنتها وسائل الإعلام على الوعي الجمعي للسوريين (و لغيرهم) من هذا الربط المفتعل بين الاحتياجات و الأماني من جهة، و بين صيرورة الأحداث على أرض الواقع من جهة أخرى، في حين أنّ أقل ما يمكن أن يقال في هذا الربط، أن فيه الكثير من عدم الدقة. نجح هذا التسويق الممنهج في تثبيت قناعة راسخة لدى الكثير من السوريين، بأن”الشعب يريد” ما أنا أريد و ما أنا أتمنى، و بأنني سأحصل على ما أريد بمجرد أن يصل قطار الربيع العربي إلى محطته السورية، و بالتالي ما عليّ سوى مساعدته على الوصول.

وصل هذا الربط المفتعل إلى درجة أن عشرة نشطاء يساريين كانوا يجتمعون في منزل أحدهم ليناقشوا ما طاب لهم من المواضيع، و ليخرجوا بعد اجتماعهم بعريضة من المطالبات للنظام ينشروها على صفحةٍ ما على الفيس بوك، لا يلبثوا بعدها أن يعتبروا صفحتهم تلك و أفكارهم التي طرحوها فيها بمثابة إشعار رسمي للرئيس السوري بأن “الشعب السوري” يطالب بما يطالبون هم به. في حالة اليساريين، فإن هذه العريضة ستطالب بالإصلاحات الليبرالية و بالديموقراطية و بحقوق الإنسان و بالعلمانية و بكل تلك المبادئ و القيم التي يتميّز بها اليسار. في نفس الوقت، كان شيخٌ في بانياس يقرأ من على شرفة مبنى البلدية في هذه المدينة الصغيرة، بياناً مكتوباً أمام حشدٍ من بضع مئات، بأن “الشعب السوري يريد” إعادة 1200 مدرّسة منقبة إلى وظائفهن في حقل التدريس، و أن “الشعب يريد” تخفيض فواتير الكهرباء و أن “الشعب يريد” فصل الذكور عن الإناث في المدارس و الجامعات السورية. تكرر هذا المشهد مئات المرات خلال الأسابيع الأولى من الأزمة و الكل بدا مقتنعاً أعمق الاقتناع بأن الشعب السوري يريد بالضبط ما هو يريد.

بعد المطالب الحقوقية و المعيشية و الاجتماعية، بدأت مطالب السياسة الإقليمية، لنكتشف أن الشعب السوري لا يريد “لا إيران و لا حزب الله” بل يريد “دولة تخاف من الله”. في المطالب الإقتصادية، رأينا أن “الشعب يريد” التوزيع العادل للثروة و إخراج الطبقة الفقيرة من المعاناة التي سببتها سياسات الدولة الانفتاحية قبل الأزمة (هذا إن كان المتحدث المعارض قيادياً شيوعياً)، و في نفس الوقت و على نفس الصعيد (الاقتصادي) كان هناك من يقول عن قناعة لا تهتز، بأن الشعب السوري إنّما يريد اقتصاد السوق الحر و التخلي عن سياسات الحماية الوطنية، بحيث يتمكن رجال الأعمال من التعامل المالي بحرية مع أمريكا و أوروبا و تركيا و السعودية و قطر، كما تحدثت مجموعة من رجال الأعمال الأثرياء أمامي شخصياً قبل سنتين.

على الطرف الخطاب السوري الرسمي، وجدنا أن “الشعب السوري” سعيد و فخور و ملتزم إلى ما لا نهاية بالمقاومة، و أنه يأكل و يشرب و يتنفس مقاومة و ممانعة للهيمنة الأمريكية و الاسرائيلية، و أن “الشعب السوري” لا مانع لديه من الاستمرار في دفع الفاتورة الثقيلة التي دأبت سوريا على دفعها منذ الاستقلال، في تحدّيها لأي أجنبي ينتقص من الكرامة أو الاستقلال العربيين، و أن الشعب السوري مصرّ على المضيّ قُدماً في مسيرة الإصلاح، بقيادة الرئيس بشار الأسد.

بدا أن الجميع يتحدث بثقة كاملة عن تمثيله هو ل “الشعب السوري”، مهما كانت طروحاته مختلفة عن طروحات البعض الآخر. العلماني و المتدين، اليميني و اليساري، الاشتراكي و الرأسمالي، المنفتح و المحافظ، العامل و الموظف، التاجر و الصناعي، العامي و المثقف: الكل كان يقول “الشعب يريد ما أنا أريد”.

على الصعيد الدولي، دأب رئيس الوزراء التركي و الشيخ القطري القرضاوي على إخبارنا، بشكلٍ أو بآخر، بأن “الشعب السوري” يريد أن تستلم جماعة الأخوان المسلمين الحكم في سوريا (مع سماحهم – في أوائل الأزمة – ببقاء بشار الأسد على رأس السلطة بشكل رمزي و مؤقت، و هو سماحٌ سرعان ما تبدد). مباشرة بعد اندلاع الأحداث في سوريا، نظم رئيس الوزراء التركي أردوغان مؤتمراً للمعارضة السورية تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين. و قام بتهديد الرئيس السوري – الذي كان صديقه حتى فترة قريبة قبل ذلك – بأنه (أي أردوغان) “يراقبه بدقة”، و أنه لن يسمح للأسد بإهمال مطالب الشعب السوري. القرضاوي من طرفه، ابتدأ مداخلاته السورية بالقول بأن الأسد شخص جيد، و لكن النظام هو المشكلة، و أنه قد “نصح” الرئيس السوري مرات عديدة بأن يتعامل مع جماعة الإخوان، إلا أن الأسد لم ينصت له. كان القرضاوي يتكلّم و كأنه يعتبر مستمعيه في مسجد محمد بن عبد الوهاب في الدوحة هم من الشعب السوري، فكنّا نسمعه يقول “نريد” و “لا نقبل” و هو يخطب فيهم. بمعنىً آخر، كان القرضاوي (و لا يزال) ينطلق من رؤيته التي تقول بأن الشعب السوري لا يعدو كونه جزءاً من الأمة الإسلامية، و التي من حقها الطبيعي (و من حقّه هو بالتالي) التدخل في الشؤون السورية. إذ أن الشعب السوري يريد ما تريد الأمة الإسلامية، و يرفض ما ترفضه الأمة، و التي، بالطبع، يتكلم القرضاوي باسمها. و في بداية الأحداث عندما كان القرضاوي ينتقد استخدام النظام للعنف، كان يقول أن “هذه المظاهرات سلمية، فهؤلاء المتظاهرون لا يحملون سيفاً و لا بندقية، لا يحملون سوى القرآن و نداء الله أكبر“.

على نفس الصعيد الدولي، و في نفس الوقت، كان الديبلوماسيون الغربيون و وسائل الإعلام الغربية، و التي في الغالبية الساحقة من الأحيان لا تخرج عن سياق الترويج للسياسة الخارجية لبلادها، كانوا جميعاً يروجون لصورة أن ما يحدث في سوريا ليس سوى أن “الشعب السوري” قد خرج يطالب بشجاعة بالديموقراطية، كما فعل ذلك من قبله الشعب التونسي و الشعب المصري، و الذان نجحا في الإطاحة بالدكتاتوريات في بلادهما في بضعة أسابيع. وزير الخارجية الفرنسي السابق الان جوبيه أمضى أشهر عديدة مُعَسكِراً في مجلس الأمن الدولي، محاولاً انتزاع قرار دولي يسمح له بإرسال قاذفات الناتو إلى سوريا لمساعدة “الشعب السوري” في نضاله في سبيل الديموقراطية ضد بشار الأسد. بالطبع، لم يذكر جوبيه شيئاً عن انتماء الشعب السوري إلى الأمة الإسلامية، و لا عن رفع المصاحف في المظاهرات، فالخطاب الذي يفهمه جمهور جوبيه و مستمعوه هو عن الديموقراطية، التي قرر السيد جوبيه أنها هي لا غيرها، مبتغى الشعب السوري. بالطبع، لدى آلان جوبيه حسابٌ قديم مع بشار الأسد يعود إلى حنق رئيسه القديم جاك شيراك على الأسد، حيث شعر ذاك الأخير بالإهانة لأنه لم يتمكن من الإطاحة بالأسد بالرغم من بذل قصارى جهده في ذلك ما بين عامي 2005 و 2007. كذلك فعل السفير الأمريكي السابق روبرت فورد، عندما اعتبر أن لا داع لمراعاة أية اعتبارات ديبلوماسية، و ذهب إلى مدينة حماة لمناصرة “مظاهرات الشعب السوري” ضد قيادته.

كما وقع الكثير من الأفراد السوريون و التكتلات السورية في تصوّر ضيق بأن الشعب يريد ما هم يريدون، كذلك حمل هذا الشعار الجارف سياسيون و رجال دولة و أنظمة عالمية لم يتورع منها عن التكلم باسم الشعب السوري.

لقد مر أكثر من عامين على اندلاع الأزمة في سوريا، و لمّا يتمكن النظام و لا المعارضة من الاحتفال بالنصر المنشود لكل منهما. و مع أهمية إدراكنا لحقيقة أن كلا الطرفين لا يزالان يتمتعان بإمكانيات عسكرية مهمة، إلا أن الوقت قد حان لإدراك حقيقة ما كان لنا عذر في إهمالها لحظة واحدة، ناهيك عن ثلاثين شهراً. هذه الحقيقة هي أن السبب الرئيسي في امتداد أمد الأزمة بهذا الشكل هو أن هناك ملايين السوريين يدعمون هذا الطرف، و هناك ملايين غيرهم من سوريين آخرين، يدعمون الطرف الآخر. بمعنىً آخر، لا توجد، حقيقةً، تتمّة متفق عليها بين السوريين أنفسهم، لعبارة “الشعب يريد”.

هل من الضروري إجراء مسابقات الشعبية بين الطرفين؟ ألم نتخطى هذه المرحلة منذ أمدٍ بعيد؟

هناك بالتأكيد ضرورة لسبر قناعات كل طرف لرؤيته، لأن هذه الرؤية هي ما ينتج الموقف، و بالنهاية ما يحث كل طرف على التشبث برأيه إلى درجة الاستمرار في رفض الحوار و اعتماد خيار القتال. بالتدقيق في هذا الخيار، نرى ثلاثة ركائز أساسية تحث كل طرف على التمسك بموقفه، هي التالية: وهي أن كلا الطرفين يعتقد :

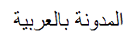

أولاً، يرى كلٌ من الأطراف المتصارعة أنه الممثل الوحيد للشعب السوري و أن من واجبه الدفاع عن هذا الشعب

ثانياً، يرى كلٌ من هذه الأطراف أنه يمثل قوى الخير، بينما الطرف الآخر هو الشر المطلق، الملطخة أياديه بالدماء.

ثالثاً، ترى هذه الأطراف، كلاً من وجهة نظرها، أن النصر آتٍ و قريب، و أنّه لا داع بالتالي لخوض نقاش عقيم لا طائل منه؛ قليلٌ من الصبر و يأتي النصر العسكري فلا داعٍ حقيقي للحوار.

أنوي مناقشة البند الثاني والثالث في مقالاتٍ مقبلة، ولكن لنركز الآن على النقطة الأولى، و هي اقتناع كلٍ من الأطراف المتصارعة بأنها هي من يمثل الشعب السوري و يدافع عنه. علينا الوقوف والتعامل مع هذا التضليل (متعمداً كان أم غير ذلك) لجهة ادعاء تمثيل كامل “الشعب السوري”. لا بد من نقد هذه الفكرة المركزية و هدمها في نظر من يتمترس ورائها، لكي يتمكن هذا الطرف من التحرر منها و الاتجاه نحو القبول بمبدأ الحوار. هناك الكثير ممن لا يريدون أن يشغلهم شاغل عن لغة السلاح، لكن هناك الكثيرون ممن يمتلكون الرغبة الصادقة بتقصير النفق المعتم والدموي الحالي الذي نمرّ به، و هؤلاء توّاقون لإعادة بناء قاعدة مناسبة للتغيبر السلمي، مختلفةً عن تلك التي بناها أولئك الذين هرعوا منذ آذار 2011 إلى تغيير سوريا على “الطريقة التونسية” والتي افترضت خطأ بأن “كل الشعب” هو مع الثورة التي تعلن أن هدفها هو “الإطاحة بالديكتاتورية”. لهؤلاء نكتب.

و لكن لِمَ تعقيد الأمور؟ ما الحاجة إلى تحدي الرؤيتين الغالبتين؟ ما الحاجة إلى تفنيد رواية النظام و رواية المعارضة ؟

أولاً، بعد مضي 750 يوماً منذ بدء الأزمة بات من الواضح أن كلاً من النظام والمعارضة ما زالا أقوياء على الأرض، لأننا نطّلع على مواقف أعداد كبيرة من مؤيدي الطرفين في كل مناسبة يتم فيها مناقشة الوضع بسورية، و في كل هذه المناقشات، يجمع معظم المراقبين المحايدين أن هناك انقسام واضح بين العديد من المدن والقرى السورية من حيث تأييدها لطرف دون الآخر. تشير هذه الحقيقة بوضوح إلى أن الرؤية التي تفترض أن الشعب السوري “معي” هي رؤية قاصرة.

ثانياً، لا تزال الكثير من استطلاعات الرأي الانترنتية (و هي غير علمية و لكنها ذات قيمة لأسباب عديدة منها الأعداد الكبيرة للمشاركين فيها) تشير إلى انقسام في الرأي يتراوح ما بين 40% إلى 60% لهذا الطرف أو ذاك. و قد غطّيت موضوع استطلاعات الرأي في هذا المقال عام 2011، و أظهرت النتائج وقتهاانقساماً في الرأي بنسب تقارب ال 50%.

ثالثاً، كلٌ من المعارضة والنظام كان دائم الإدعاء بأن الملايين تدعمهم بمظاهرات على مستوى سورية في كل مدينة تقريباً، ولكن من الواضح أن أغلب السوريين لا يتقنون مهارات تقدير حجم المظاهرات، حيث كانت الأرقام الحقيقية بعيدة كل البعد عن الملايين التي ادعاها كل طرف لمصلحته في كل حالة. جمعت أكبر مظاهرة في مدينة حماه 30 ألف متظاهر، في حين بلغ عدد المشاركين في أكبر مظاهرة مؤيدة للنظام في دمشق بين 100 ألف و 150 ألف شخص، والأمر نفسه ينطبق على مدينة حلب والمظاهرات التي جرت في المناطق الاخرى خلال عام 2011. بينما ضخّم الإعلام من جميع الأطراف (الرسمي و العربي و الدولي) الأعداد إلى عشرة أو عشرين ضعفاً دون أدنى مسؤولية. كنتُ كذلك قد غطيت أحجام المظاهرات بتفصيل أكبر في هذه المقالة. في الحقيقة، ليس من حق أي من الطرفين أن يكذب بادعائه زوراً أنه حصل على مظاهرات تأييد شملت الملايين من السوريين. (نفس المبالغات المليونية نلاحظها في مصر)

ملاحظات عشوائية:

سأعرض مثالين من شأنهما مساعدة القارئ على تفهّم ضرورة التروي في تناول الأزمة السورية، و ضرورة قراءة المعلومات المتوفرة بشكل أكثر عمقاً، لأن البديل الرائج من القراءة المسطحة المتسرعة سينتج عنه فهم خاطئ و بالتالي فأية تصورات قد تبنى عليه ستكون كذلك خاطئة.

المثال الأول: تعتبر صفحة الثورة السورية 2011 من أكبر مراكز المعارضة على شبكة الانترنت حيث يبلغ عدد أعضاء الصفحة 771827 عضو، أما التجمع الرئيسي لمناصري النظام فهو على صفحة الفيس بوك الرئيسية للرئيس الأسد وتضم حالياً حوالي 393035 عضو، أي أكثر بقليل من نصف عدد أعضاء صفحة المعارضة، ما يعطي انطباعاً أولياً بأن هناك عدد أكبر من المعارضين للنظام. لكن عندما نقوم بالتمعّن في تركيبة هؤلاء الأعضاء بسبر أماكن تواجدهم (و هي خدمة يتيحها الفيس بوك) يتبين لنا أن 55.4 % من أعضاء صفحة بشار الأسد هم أشخاص من داخل سورية، في حين لا تزيد نسبة أعضاء صفحة المعارضة من داخل سورية عن 15.9% بينما تتوزع الغالبية العظمى من أعضاء الصفحة على أشخاص من الدول غير العربية والعربية الأخرى وخصوصاً مصر وتونس والمملكة العربية السعودية. بمعنىً آخر، فإنه ضمن فضاء المشتركين في هاتين الصفحتين ممن يقيمون داخل سوريا، فإن عدد الموالين للرئيس يقارب ضعفي عدد المعارضين. بدون هذا التمعّن المهم جداً، فإن الصورة السطجية الأولية تعطي انطباعاً معكوساً.

المثال الثاني يتعلق بافتراضنا حول اهتمامات الشعب السوري. فعلى الرغم من أن معظمنا (نحن المهتمين بالسياسة) يحاول بشغف أن يكون فعالاً في المشاركة ببناء مستقبل سورية حيث نمضي معظم الوقت بقراءة المواضيع السياسية والتعليق عليها على شبكة الانترنت، يتضح من خلال تحليل قائمة أكثر الصفحات السورية شعبية على الفيس بوك ان لا علاقة لها بالسياسة البتّة. حيث تنصب اهتمامات معظم مشتركي الفيسبوك من السوريين على متابعة نجوم الغناء (صفحة المغنية نانسي عجرم لديها شعبية أكبر من صفحة الثورة السورية) والرياضة أو اللعب على شبكة الانترنت (المزرعة السعيدة تصدرت القائمة). نحن نفترض أن كل السوريين يشاركوننا اهتماماتنا السياسية بينما لا نجد على أرض الواقع ما يدعم هذا الافتراض المسلم به لدى الكثيرين من الناشطين. هذان مثالان على أن علينا أن نتروّى كثيراً قبل أن نلقي بتلك الادعاءات الكاسحة الجارفة عن اهتمامات و تموضع “الشعب السوري”.

في أول انتخابات لهم بعد اسقاطهم الرئيس حسني مبارك، صوت المصريون نسبة 49% لصالح أحمد شفيق الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء قبل أسابيع أسابيع قليلة فقط أثناء عهد مبارك. أحمد شفيق هو رجل بلا كاريزما، كان يشعر بالملل الشديد حتى أثناء حملته هو الانتخابية، لدرجة أنه أصابه شعور بالنعاس أثناء مشاركته ببرنامج تلفزيوني عشية الانتخابات الرئاسية. على الرغم من كل ذلك، و على أنّه من “الفلول” كما صنّفه إعلام الثورة المنتصرة، حصل على هذه النسبة العالية في الانتخابات الرئاسية. هذا يعني بوضوح أنّه و على الرغم من انتصارها، فإن نسبة كبيرة من المصريين لم تكن راغبةً في هذه الثورة، أو على الأقل لم تكن راضية عن نتائجها و أرادت العودة إلى ما يشبه العهد السابق. كذلك، عندما طرح الرئيس مرسي الدستور الجديد للاستفتاء، فإن نسبة التصويت لم تتعد 32% من مجمل من يحق لهم التصويت، مما يعني أن هناك أكثر من ثلثي الشعب المصري لم تكترث بالإدلاء بصوتها في قضية قد يراها البعض مصيرية و تاريخية (و هي بالتأكيد سوّقت كذلك في الإعلام). كيف يمكن لكل هذا أن يتفق مع ما قيل لنا أن “الشعب المصري” كان متحداً بالثورة ضد نظامه القديم؟

بناءً على كل هذه الملاحظات، ألا يحق لنا أن نسأل أنفسنا السؤال المنطقي نفسه في سورية؟ ما الدليل على أن معظم “الشعب السوري” كان متعطشاً للتغير السياسي؟

إن الهدف من هذا الشرح هو محاولة إثبات أن كلا الطرفين يمثلان أجزاءً كبيرة من الشعب السوري. نعم، هناك جزء مهمّ يريد التغيير وبالتالي لا مفر من الحوار معهم ولا أمل من محاولة تهميشهم أو إسكاتهم بالقوة. لكن في المقابل، و على الرغم من عدم التمكن عملياً من اجراء استفتاءات لمعرفة نسبة المؤيدين والمعارضين، فإن هناك ما يكفي من المؤشرات لدحض نظرية تمثيل كُلّية الشعب السوري، التي تبناها كلا الطرفين.

لقد أشرت مراراً بأننا نرتكب خطأً فادحاً عندما نفترض أن السوريين الذين نشطوا خلال هذه الأزمة يمثلون مواقف وأراء بقية الشعب السوري غير الناشط. يمكن وصف توزيع السكان في سورية على كامل الطيف السياسي باستخدام منحنى الجرس الذي قد يكون منحازاً برفق إلى أحد الجانبين. في الرابط التالي قمت باقتراح مخطط أكثر فائدة لوصف هذا التوزيع.

مثال آخر لا يخلو من الطرافة يشير إلى أننا ربما قد قبلنا بافتراضات خاطئة عن “الشعب”. حيث وضع رؤوساء تحرير موقع سوري شعبي للقراء قائمة يومية للصفحات والمقالات المقترحة، ضمن القائمة المواضيع ذات العناوين السياسية المتعلقة بالأزمة السورية. بجانب هذه القائمة تم نشر قائمة أخرى للصفحات الأكثر شعبية وتصفح أو التي تمت زيارتها بالفعل من قبل رواد الموقع نفسه، تبين من خلال عناوينها أنها احتوت على قصص مثيرة للاهتمام حول راقصات جذابات أو ممثلات.

رأي السوريين الراضين وغير الراضين عن قيادتهم تبعاً لموقعهم على هرمية ماسلو:

لا يستطيع أحد أن يقدم تقديراً دقيقاً مدعوماً بمعطيات علمية حقيقية عن عدد السوريين الذين يدعمون أو يعارضون النظام على أرض الواقع. في غياب هذه الإمكانية، سأعتمد في ما يلي من هذه المقالة على تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات، باعتباره أحد المقاييس الموضوعية المتاحة لمن يهتم بمقاربة تحليلية أكثر عمقاً، لشرح دوافع الشعب السوري. لعل هذه المقاربة الموضوعية تساهم في مساعدتنا على فهم أن كل الروايات التبسيطية التسطيحية المعتمدة لدى طرفي النزاع، لا تعدو في الواقع كونها رواياتٍ ترويجيةٍ دعائية مسطحة، سهلة الاستهلاك، لكنها بالمحصلة غير واقعية و مضللة. الغرض من هذا التمرين ليس الوصول إلى تقدير شعبية كلا الجانبين، بل محاولة إقناع أولئك الذين يصرون على احتكار تمثيلهم للشعب السوري، بأن يعيدو النظر في قناعتهم.

سنحاول بيان المبادئ التالية: أولاً، أن المناصرة الشعبية لا تنحصر في معسكر دون الآخر. ثانياً، أن هذه المناصرة نسبية و متدرّجة، ليست مطلقةً و ليست مائلةً بقوة إلى أحد المعسكرين دون الآخر في كل المجالات. الصورة ليست أبيض مقابل أسود، و لا ليل مقابل نهار.

تقترح نظرية المحفّزات النفسية عدداً من المستويات المترابطة لحاجات الانسان الاساسية والتي يجب ارضاؤها بتسلسل يبدأ إلزامياً من المستوى الأدنى و تصاعدياً إلى المستوى الأعلى.

أولاً، هناك الاحتياجات الفيزيولوجية للأمان والبقاء على قيد الحياة، و هي الاحتياجات الأساسية والأكثر إلحاحاً. عندما يتم تأمين الاحتياجات الفيزيائية ننتقل إلى المستوى التالي.

ثانياً، نجد احتياجات الانجاز والانتماء، و هي الرغبة في الانتماء إلى جماعة ناجحة، الرغبة في اكتساب احترام الأقران، و في تحقيق و تنمية مراكز اجتماعية مرموقة. هي سعي الإنسان للتمتع بالشعور بأنه محبوب، مرحبٌ به و مرغوب بصحبته.

ثالثاً، هناك الحاجات العليا، و هي الرغبات الخارجية عن نطاق الطابع الشخصاني. فبعد تأمين الاحتياجات الفزيولوجية، و بعد إشباع الشعور بالنجاح الشخصي على عددٍ كاف (يتراوح من شخصٍ لآخر) من الأصعدة ذات الطابع الشخصاني، يبدأ بعض الأفراد (ليس كل الناس) بالبحث عن دورٍ أعلى يؤديه في خدمة قضايا عليا يعتنقها و يؤمن بها. الأمثلة على القضايا العليا التي قد تحفّز بعض الناس عديدة، نذكر منها إحلال السلام، التحرر من الاستعمار، التحرر من الديكتاتورية، نشر المعتقد، نصرة الدين، تحقيق النصر على الأعداء، الحفاظ على البيئة، حماية التراث، تحصين المجتمع، إلخ.

تشير نظرية المحفزات النفسية إلى أنه عند إشباع إحدى حاجات الإنسان، فإن هذه الحاجة لا تبقى محفّزاً له.

سنستخدم هذه النظرية للإضاءة على الأسباب التي تحفز شرائح معينة من السوريين على اتخاذ قرارهم بموالاة النظام أو بمعاداته، بعيداً عن الروايات العاطفية الانفعالية التي صبغت الكثير من التحليلات الدعائية.

الفئة الأولى: السوريون المنهمكون في تلبية الاحتياجات الفزيولوجية الأساسية

(الغذاء والسلامة والمأوى والدفء والرعاية الطبية والجنس):

في البداية، هذه الفئة تتضمن سوريين راضين عن النظام و آخرين غير راضين. ضمن هذه الفئة، نجد السوريين غير الراضين عن النظام ممن أيدوا علناً الثورة، سواءً عن طريق المشاركة في المظاهرات، أو حتى من خلال الانخراط في المجادلات على الانترنت مع أنصار النظام، أو عن طريق التبرع بالمال. المعارضون السوريون الذين ينتمون الى هذه الفئة لا يشعرون بالأمان إذا “انتصر” الجيش السوري وهُزِمَت “الثورة”. باعتقادهم انهم سيعاقبون جسدياً و سوف تتهدد سلامتهم أو سلامة عائلاتهم، أو ستصادر ممتلكاتهم، فهؤلاء تشكل المخاوف على هذا المستوى حافزاً مستمراً لهم للاستمرار في رفضهم للنظام و في كراهيتهم له.

بالمثل، فإن العديد من الأصوليين الإسلاميين، حتى أولئك الذين لم يعلنوا صراحة كراهيتهم للنظام، يرون الجيش والأمن على أنهم قوات طائفية عنيفة وبالتالي فإنها يعتبرونهم أعداءً خطرين لهم. لن يشعروا بالامان الا عندما يصل الى سدة الحكم في سوريا نظام جديد يتبنى رؤيتهم للإسلام. الطريقة التي تعاملت فيها قوات رفعت الأسد مع الانتفاضة العنيفة التي قادها الإخوان المسلمين في حماة وفي سجن تدمر (التقديرات مجتمعة تشير الى وقوع قرابة 12 ألف ضحية) في عام 1982، خلّفت شعوراً عميقاً بإنعدام الأمان بين العديد من المسلمين المحافظين في سوريا، وهو شعور قد يستمر إلى مدىً طويل. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بشار الأسد حاول منذ عدة اعوام إقامة علاقات أكثر ودّاً مع الأصوليين والمتدينين في سوريا، لدرجة أن أحد رجال الدين الأكثر شعبية في السعودية قد علق قائلاً “قد نتفاجأ بأن النظام (السوري) أكثر تسامحا من معظم الدول [الإسلامية] الأخرى”. مع ذلك، فان الأجهزة الأمنية السورية ظلت تخيف الإسلاميين السوريين. قد لا يشعرون بالتهديد المباشر على حياتهم، ولكن الخوف من الاعتقال و أشكال التعذيب الجسدي بقيت تثير ريبتهم مما شكل حافزاً ملحّاً لهم على دعم ثورتهم ضد النظام.

بعد بدء النزاع في أواخر عام 2011، فان ارتفاع حصيلة القتلى بالإضافة إلى الضرب والإذلال الذي مارسته قوات الأمن بحق العديد من أولئك الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات اعاد فتح جروح القديمة و ساهم في نكئ الجروح القديمة و تعزيز المخاوف. فشل النظام في إظهار تصميمه على معاقبة الذين وقفوا وراء أعمال “التشبيح” التي انتشرت في بعض المناطق و لم يظهر الإعلام السوري أية حالة تمت فيها معاقبة مسيء موالٍ للنظام، على الرغم من أن بعض هؤلاء تعرضوا لعقوبات إدارية أو مالية أو طردية، إلا أن الصورة العامة بقيت من أن هذا النظام لا يحمي سلامتنا و لا أموالنا (حاجاتنا الأساسية) و بالتالي فمن الأفضل ذهابه.

وأخيراً، فإن بعض السوريين الذين يعيشون في فقر قد يلقون اللوم على النظام لارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية قبل بداية الأزمة، كما ان البعض يلقون اللوم على النظام لما تسببه الصراع الأهلي و المسلح من عواقب رهيبة (على كافة الأصعدة) بعد بدء الأزمة. ومن ناحية اخرى، هناك فئة الشباب الذين دخلوا سن الزواج دون أن يتمكنوا منه، و هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجاتهم الجنسية في معظم المجتمعات المحافظة في سوريا. أولئك ليس في استطاعتهم شراء أو استئجار مسكن للعيش خارج المنازل التي يقطنونها مع أهلهم، و هذا يؤدي إلى معاناتهم التي يرون النظام هو المتسبب فيها. فهؤلاء حمّلوا شعورهم بالإحباط و الحرمان الجنسي على النظام (الحاجات الجنسية غير المشبعة هي جزء مهم من الاحتياجات الفزيولوجية).

في طرف الموالاة (إن صحّ التعبير) نجد قطاعات لا يستهان بها من المجتمع السوري ممن تشكل الاحتياجات الفزيولوجية الهاجس الأساسي لهم، تعتبر أن إسقاط النظام هو ما سيهدد حياتهم أو أمنهم أو حاجاتهم الأساسية. قد ينتمي هؤلاء إلى الأقليات الدينية أو النساء أو المسلمين العلمانيين، الذين يشعرون جميعاً بالقلق بشأن سلامتهم إذا ما سارت سوريا على درب العراق أو مصر، حيث تشعر الأقليات الدينية في هذين البلدين بأنهم أقل أمنا وأقل حرية في عراق ما بعد صدام و في مصر الأخوان. إن المناصرين الأكثر التزاماً بالنظام السوري يمكن العثور عليهم ضمن هذه الفئة من السوريين. فالنساء والأقليات الدينية والمسلمين العلمانيين الذين يرون احتمالاً كبيراً في أنهم سوف يفقدون حقوقاً أساسية لديهم اذا استطاعت الثورة، التي يرونها أصولية التوجه، أن تسيطر على سوريا، يعتبرون (في كثير من الحالات) أن النظام لا يزال هو الخيار الذي سيضمن لهم سلامتهم إذا أرادوا الحفاظ على نماط حياتهم السابقة التي يتمسكون بها. لدى هؤلاء، تصبح هذه الحاجيات محفّزاً لهم على مناصرة النظام و دعمه.

كذلك، هناك كثير من السنّة المتدينين يفضلون الحفاظ على النظام الحاكم في سوريا حتى لو لم يكونوا من المتحمسين له أو المعجبين به بالضرورة. إنهم يدركون أن هناك خطراً حقيقياً قد ينشأ من الإصرار على إسقاط النظام بالقوة، إذ أن سوريا قد تواجه حرباً أهلية مدمرة تماما مثل الذي حصل في لبنان والعراق، عندما غابت عن كلٍّ منهما السلطة المركزية، وعندما ظهرت قوى خارجية دفعت بقوة من أجل التغيير. مع بداية الصراع وتفاقم الانقسامات التي نتجت عنه داخل المجتمع السوري، رأى هؤلاء خطراً حقيقيا على سلامتهم. النزاع المسلح الذي بدأ يشتد بعد تشكيل فصائل ما يعرف بالجيش السوري الحر في تموز 2011 عزز مخاوفهم من أن الكفاح لإسقاط النظام ومؤيديه لا يستحق كل هذه المخاطر. الأخبار التي أتت من مخيمات اللاجئين في تركيا والأردن من بيع فتيات سوريات في الزيجات القسرية عززت مخاوف المسلمين المحافظين الذين في بداية الثورة لم يكون يرغبون في رؤية بناتهم وأخواتهم في نهاية المطاف يدفعون نفس الثمن الذي تكبده العديد من اللاجئين العراقيين على أطراف دمشق، نتيجة للحرب الأهلية الأخيرة في بلادهم. هذه الهواجس – التي يمكن فهما – كانت حافزاً أساسياً لدى الكثير من السوريين في استمرار دعمهم للنظام.

مع استمرار الأزمة و ما بدا و كأنه عدم قدرة النظام على إنجاز الحسم الموعود، بدأ البعض من مؤيدي للنظام يفقدون الأمل ويتبنون التغيير، حيث استنتجوا أن النظام لم يعد قادراً على الحفاظ على إحدى أهم إنجازاته السابقة، ألا و هي الاستقرار و الأمن المميزين الذي نعمت بهما في سوريا قبل الأزمة. أنصار الثورة (أو المتلاعبين) سعوا عمدا أو لا شعوريا الى دفع الوضع نحو الدمار والفوضى، إدركاً منهم ان هذا سيساعدهم على تدمير واحدة من اهم الركائز التي تدعم النظام، وهي التصور بأن النظام هو الأفضل والأكثر جدارة عندما نقيس ذلك بقدرته على حماية المواطنين و حماية حياة الناس وتلبية احتياجاتهم الاساسية. استراتيجية المعارضة نجحت الى حد ما في البداية في أنها قوضت دعامة الأمن التي كانت تعطي رصيداً للنظام، ولكن مع تفاقم الفوضى ومعاناة الناس، انعكست هذه الاستراتيجة سلباً، فبات العديد من السوريين ممن كانوا قد أيدوا الثورة في البداية، باتوا يحمّلون المعارضة الغوغائية و العنيفة مسؤولية بؤسهم.

وأخيرا، على الرغم من الانطباع الشائع بأن هذه هي ثورة هي ثورة الفقراء، فإن العديد من السوريين الأكثر فقرا لا يزالون يناصرون النظام لأنهم يثمّنون عالياً دعم الدولة الاشتراكية للمواد الغذائية الاساسية والمحروقات والتعليم والرعاية الطبية المجانيتين. الأنباء التي أُشيعت مؤخراً عن خفض أو إلغاء بعض من تلك الإعانات أدت إلى استياء واسع النطاق بين أولئك الذين يعتمدون على تلك الإعانات من أجل البقاء. النظام البعثي الاشتراكي الذي سعى إلى تبني إصلاحات اقتصادية مستوحاة من الغرب فقد الكثير، ولكن ليس بالضرورة غالبية مناصريه من فقراء السوريين.

الفئة الثانية: السوريون المهتمون بالنجاح الشخصي

(الرغبة في الانتماء إلى جماعة ناجحة، الرغبة في تحقيق مركز اجتماعي مرموق، إلخ)

قبل بداية الأزمة، كانت أغلبية كبيرة من السوريين تندرج ضمن هذه الفئة، و هي فئة كان يشار إليها بمصطلح بالطبقة الوسطى. نحن نرى أن هذا الربط بين الواقع الاقتصادي (المتوسط) و بين هذه الشريحة ضمن هرمية ماسلو هو ربط مصطنع، إذ أن العديد من الاغنياء مالياً توقفوا عند هذا المستوى و لم يظهر عليهم ما يشير إلى أنهم طوروا اهتماماتهم لما هو أكبر من مجرد مراكمة المزيد من الثروة و المزيد من التألق الاجتماعي، بمعنى أنهم لم يدخلوا في الشريحة العليا من الهرم المهتمة بالقضايا غير الشخصية، على الرغم من أنهم أتمّوا إنجازاتهم الاقتصادية. من المهم تمييز هذه الفئة من هرم ماسلو، عن الشريحة الاقتصادية التي يشار إليه بالطبقة الوسطى.

هذه الفئة تضم أولئك الذين لا يشعرون بتهديد مباشر على حياتهم، أو بحرمان من احتياجاتهم الفزيولوجية الأساسية، لأنهم استطاعوا تأمينها بشكل مقبول. و إنما تضمّ أولئك الأفراد الذين ركزوا جهودهم على تحصيل التعليم العالي، أو على توسيع أعمالهم بنجاح، أو على الحصول على مكانة اجتماعية مميزة لأشخاصهم و عائلاتهم، عن طريق مراكمة مقتنيات استهلاكية و ترفيهية، من تلك التي صارت متوفرة في سوريا (قبل الأزمة) بعد عقود من التقشف الاقتصادي، أو حتى عن طريق جذب زوجة يمكن المباهاة بها، بعد مراكمة ما يكفي من الثروة و المؤهلات. باختصار، هي الفئة التي تبحث عن مصالحها الشخصية أو العائلية المباشرة، و لا تهتم كثيراً بما وراء ذلك إلا بالقدر الذي قد يؤثر على مصالحها تلك. هي تلك الفئة التي قد تبني ولاءها بناءً على تصورها للطرف الذي يحفظ مصالحها المذكورة بشكلٍ أفضل، و لا تنظر كثيراً لما هو أبعد من ذلك، بالرغم من توفر الإمكانية لديها. السوريون، مثلهم مثل أي شعب آخر، فيهم الكثير ممن قد يصح إدراجهم تحت هذه الفئة.

من بين السوريين ضمن هذه الفئة، هناك الذين شعروا بأن النظام هو المسؤول عن تعثر مصالحهم، و هؤلاء ألقوا الائمة في تعثر نجاحهم على المستوى المهني أو التجاري، على الفساد أو سوء الإدارة المزمن الذي نخر مفاصل الدولة السورية بقيادة النظام الحالي. “في سوريا، عليك ان تكون شريكاً مع رامي مخلوف (ابن خال الرئيس) إذا اردت أن تعمل أي شيء في عالم الاعمال”، كانت الرواية المتداولة تقول. قد يكون هناك شي من الحقيقة في هذه الرؤية، و قد تكون مبالغ فيها في بعض المواضع. لكن بغض النظر عن مدى دقتها، فإن النظرة السلبية التي يبديها الناس بالنسبة إلى مستوى ومصدر الفساد، هي التي تؤدي إلى عدم الرضا عن دور الحكم في مستوى النجاح في عالم المال و الأعمال، لا الحقيقة المجردة. و بالتالي فإن الانطباعات السلبية (حتى و لو كانت غير دقيقة) عندما تتعاظم، فإنها تضرّ كثيراً بالطرف الذي يُعلّق في عنقه الجرس.

ضمن هذا الاطار عموماً، خسر النظام رضا العديد من السوريين من هذه الفئة، حتى بين أولئك الذين عارضوا الثورة في البداية، لأنهم بدأوا يستنتجون أن الدول الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي لن يسمحوا أبداً للقيادة الحالية بأن تنجح في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وبالتالي فلم يعد هناك من خيار بنظرهم، سوى التخلص من النظام الحالي والإتيان ببديل يرضى الغرب و تركيا و قطر بالعمل معه. مصالح هؤلاء هي حافزهم الأساسي، و عندما يتولد لديهم الانطباع بأن بقاء النظام يهدد مصالحهم، فإنهم سينتقلون إلى طرف المعارضة.

في المقابل، هناك العديد من السوريين ممن أيدوا الثورة في البداية، توصلوا بعد فترة من الزمن الى قناعة بأن القادة الحقيقيين للثورة فوضىويين و مضرّين بالأعمال (سرقة و تدمير المصانع في حلب) و أن الإسلاميين غير مؤهلين و لا ملائمين لقيادة بلد مثل سوريا، و أنهم لن يتمكنوا من اجتذاب الاستثمارات أو إدارة البلاد والمساهمة في خلق وظائف وفرص عمل. هؤلاء أدركوا أيضا أن وعود الثورة المتعلقة بتحسين فرصهم في المنافسة إلى حد ما في مجال الأعمال بعد التخلص من امثال رامي مخلوف المقربين من النظام، تبددت أمام التدمير الهائل الذي لحق بالاقتصاد، حيث يلقي البعض اللوم على الثورة. لذا فقدت هذه الثورة جزء من مؤيديها من أنصار هذه الفئة البراغماتية التي تبدي اهتماماً كبيراً بمصالحها. السوريون المؤيدون الذين ينتمون إلى هذه الفئة من هرم ماسلو، يقطنون في الغالب في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب حيث وفرت الإصلاحات الاقتصادية العديد من الفرص للازدهار لم تكن ممكنة في الماضي. ولكن خارج دمشق وحلب، ظل التطور الاقتصادي محدوداً إلى حدٍّ كبير، و أقل فعالية في تأمين فرص العمل و تحسين نوعية المعيشة في تلك المناطق.

من ناحية اخرى، هناك من يعتبر أن الازدهار الشخصي مرهونٌ بالتعليم، و العديد من السوريين ظلّ ممتنّاً لمجانية التعليم المتوفر في بلادهم. ففي العديد من الدول كالولايات المتحدة على سبيل المثال، فان الكلفة الاجمالية للتعليم الجامعي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات. في سوريا، تتكفّل الدولة (في حكم البعث) بكلفة التعليم المدرسي و الجامعي، مما أتاح التعليم العالي لمئات الآلاف من السوريين الذين كانوا سيحرمون من التعليم بسبب عوزهم المالي. البعض أعتبر مجانية التعليم أمراً مفروغا منه، والبعض الآخر من الذين نظروا إلى امكانية متابعة تعليمهم الجامعي في الولايات المتحدة أدركوا قيمة مجانية التعليم في سوريا. يمكن للمرء أن يجد ضمن أنصار النظام مواطنين ينحدروا من عائلات فقيرة في الريف ولا يزالون يشعرون انفسهم مدينين للدولة لدفعها تكاليف تعليمهم والتي ساعدتهم على تلبية احتياجات كان من الصعب تحقيقها بدون مساعدة الدولة.

الفئة الثالثة: السوريون ذوي التطلعات العليا

(دور سامٍ غير شخصاني الطابع، قضية عليا، مبدأ أو عقيدة، دين، وطنية، ديموقراطية):

هذه الشريحة من السوريين هي تلك القانعة بموقعها من الناحية الفزيولوجية و من ناحية الإنجاز الشخصي. هي تلك الشريحة التي ترى نفسها ناجحة على مستوى عملها و مدخولها المادي و مسكنها و صحتها و إنجازاتها الشخصية، بحيث يتسنّى لها التفكير و التطلع إلى ما هو أسمى من مجرد الحاجات الأساسية التي تكلمنا عنها أعلاه. المنتمون إلى هذه الفئة ليسوا بالضرورة من الأغنياء، بل هم أولئك الذي وصلوا إلى الاكتفاء من الحاجات المذكورة في المستويين السابقين، و باتوا يبحثون لأنفسهم عن دور يتلاءم مع تطلعاتهم السامية المبدئية، ذات الطابع المطلق و غير الشخصاني. يجدر الذكر بالطبع بأن ما قد يعتبره البعض قضية عليا أو سامية، قد لا يعتبره البعض الآخر كذلك، بل قد يراه البعض تهديداً، و الأمثلة على ذلك كثيرة.

هذه الشريحة، تحديداً، هي التي رفدت الأزمة بمعظم أبطالها و أشرارها. بعض أولئك لعبوا دوراً محدوداً (سلباً أو إيجاباً)، إلا أن كثيرين ممن ينتمون إلى هذه الشريحة لعبوا أدواراً قيادية ساهمت بشكلٍ كبير في تأجيج الغضب العام و الكراهية و الذعر و الطائفية، و في المحصلة ساهمت في إراقة الدماء و نشر الدمار. لا تكفي الادعاءات بالنوايا الطيبة، لأن هذه الادعاءات قد لا تكون صادقة. و حتى إن صدقت، فإن النوايا الجيدة لا تترجم دائما إلى مساهمات إيجابية تصب في اتجاه الاهتمام بالوطن و بالإنسان، كما يدعي أصحابها.

بعض مناوئي النظام من أبناء هذه الشريحة هم ممن يناضل لنيل الحقوق السياسية و الحريات و الكرامة لكل السوريين. من هؤلاء ليبراليين و مثاليين من الشباب و الكهول ممن ناضلوا لسنين لنيل أهدافهم. كثير منهم ممن كان اعتقل مراتٍ عديدة و سجن، و آخرون كانوا يعيشون حياتهم في خوف دائم، و يناضلون بسرية على الانترنت ضد الديكتاتورية و التعذيب و فقدان الحريات.

آخرون من مناوئي النظام، أيضاً من أبناء نفس هذه الفئة الثالثة، و بأعداد أكبر بكثير من المثاليين، هم الإسلاميون. أولئك الذين وهبوا أعمارهم لتحقيق حلم “الدولة الإسلامية” في سوريا و في العالم العربي و الإسلامي، بل و ما وراء ذلك. يريد هؤلاء تحرير سوريا و “سائر بلاد المسلمين” من الحكم العلماني. بالنسبة لهؤلاء، “الحرية” تعني الحرية في اختيار الإسلام مقابل العلمانية. كثير من ناشطي حقوق الإنسان الذين تستضيفهم وسائل الإعلام الغربية هم ممن جعل مهمته الدفاع عن حقوق الإسلاميين الذين عانوا من المحابة و الإقصاء و السجن منذ تمرد الإخوان المسلمين بين 1979 و 1982. من بين هؤلاء النشطاء الإسلاميين الشباب، هناك العديد ممن حضروا محاضرات و لقاءات و مؤتمرات نظمتها (بشكل مباشر أو غير مباشر) مؤسسات العمل غير الحكومي الغربية، و هم حضروا تلك التدريبات جنباً إلى جنب مع نشطاء علمانيين أو ليبراليين، و كثيراً ما تشرّبوا قدراً من الاحترام لأسس الديموقراطية الغربية. لقد تحدثتُ مباشرةً مع العديد من هؤلاء النشطاء الإسلاميين و قد بدا واضحاً بالنسبة لي أنهم يعيشون صراعاً داخلياً في ما يخص الولاء، أيكون لمبادئ الحرية و الديموقراطية؟ أم يكون للحكم الإسلامي؟ يمكننا مقارنة هؤلاء النشطاء مع النشطاء المصريين الإسلاميين الذين شاركوا الليبراليين في الإطاحة بحكم مبارك في مصر، إلا أنهم سرعان ما انقلبوا على حلفاء الأمس و اصطدموا معهم بعدما زال العدو المشترك.

من جهته، تمتع طرف النظام كذلك بدعم هذه الشريحة من المجتمع السوري التي تحرقها القيم العليا. قبل الأزمة كان الكثير من السوريين يعبرون عن رضاهم عن الدور الذي تلعبه بلادهم في الإقليم، و عن مواقف و تصريحات القيادة السورية. كان هؤلاء السوريون يعبرون عن افتخارهم بدعم سوريا للمسألة الفلسطينية، و كذلك لدعمها للمقاومتين العراقية و اللبنانية ضد الاحتلال الأمريكي و الإسرائيلي. كان هناك افتخار بكون سوريا الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع باستقلال حقيقي لقرارها السياسي ، حيث لم تقبل سوريا أبداً بالإملاءات الأمريكية، و كانت الدولة العربية غير النفطية الوحيدة المتحررة من الديون الخارجية. قبل بشار، كان حافظ الأسد يعتبر أكثر الحكام العرب قوة و دهاءً و توازناً و حكمة. احترم السوريون قدرته على قيادة البلاد و حماية مصالحها و مبادئها، إضافة إلى دفاعه عن القضايا العربية. كان شديد البطش، لكنه كان صادق الوطنية. كانت سوريا الدولة العربية الأولى التي تجسد مصدراً حقيقياً للفخر و الاعتزاز، لأولئك الذين يريدون أن يروا بلادهم قوية و عزيزة.

عندما ابتدأت الأزمة في سوريا، شنت حملات مباشرة، منظمة و ممولة جيداً بغرض نزع الشرعية عن حكم الأسد و تراثه، و لتفكيك القاعدة الشعبية الموالية له. رُوّجَت قصص عديدة من قبل أن الأسد الأب باع الجولان لإسرائيل، و أن اسرائيل تدعم بشار الأسد، و أن إيران تتحكم ببشار كدمية بين يديها، و أن حسن نصر الله كذلك يتحكم ببشار، و أن الأسدين كانا في الحقيقة يعقدان الصفقات مع الولايات المتحدة و يطعنون الفلسطينيين في الظهر. إلا أنه و بالرغم من هذه الحملات الممنهجة، فإن القاعدة العلمانية الوطنية الموالية للرئيس ظلت إلى حد كبير على ولائها له حتى هذا اليوم. نعم، الكثير منهم غير راضين لعدم تمكن النظام من السيطرة على الأزمة، إلا أنهم لا تخالجهم أية شكوك حول وجود مؤامرة دولية محكمة على بلدهم، يعزون إليها الجزء الأعظم من الدماء و الخراب الذي أصاب سوريا.

في المقابل، خسر النظام دعم العديدين ممن اعتبروا أن ما كانوا يدعمون الأسد لأجله لم تعد له قيمة أمام ما حل بالبلاد من دماء و دمار. كذلك، خسر النظام دعم الكثير من الإسلاميين الذين كانوا يتقبلونه في الماضي بسبب دعمه للحركات الإسلامية مثل حماس و حزب الله و إيران، ضد اسرائيل و الولايات المتحدة، حيث كانوا يعتبرون أن النظام كان حليفاً أفضل للقضايا الإسلامية من الأنظمة الأخرى كالنظام السعودي أو المصري. إلا أن الصراع الطويل مع اسرائيل يبدو أنه استغرق أطول مما يتحمله البعض. و مع اكتمال انسحاب الأمريكيين من العراق، بدا للبعض و كأنه لم يعد بإمكان نظام الأسد تقديم أي جديد في المستقبل المنظور.

و لما شاهد الإسلاميون السوريون التونسيين و المصريين ينجحون في قلب أنظمتهم العلمانية خلال أسابيع معدودة، لا سنواتٍ و عقود لا نهاية لها كما هو الحال في الصراع مع اسرائيل، فإنهم سرعان ما تخلوا عنه في سبيل تحقيق نصر قريب و سريع. هذا النصر، كما رأوا، كان قريباً و سهل المنال، و سيقربهم من الحلم الذي طالما دغدغ مخيلاتهم بإقامة خلافة إسلامية في الإقليم برمته. أما محاربة إسرائيل و هزيمتها فيمكنها أن تنتظر حتى نقيم خلافتنا الإسلامية بزعامة تركيا. كذلك اجتذب “المشروع الإسلامي” العديد من السوريين من كافة الشرائح العمرية، ممن كانوا سابقاً في عداد العلمانيين.

من منّا لا ينجذب لدعوة تدعوه لكي يكون جزءاً من قصة نجاح تُذهل العالم بأسره؟ لنتذكر معاً مشاهد تبدو الآن من زمنٍ آخر و لكنها ذات صلة، عندما كانت تمتلئ شوارع القاهرة و بيروت و دمشق بالسيارات التي تحمل أعلام البرازيل و ايطاليا و ألمانيا و غيرها من الفرق الأجنبية الناجحة في دوري كأس العالم. إن القاسم المشترك هو ذلك الانجذاب الجماهيري إلى قصة نجاح تجلب الشعور بالفخر و الاعتزاز، و لو كان وقتياً أو حتى مزيفاً، كما في كأس العالم. لعبت وسائل الإعلام الغربية و الخليجية على هذا الوتر و أظهرت (و إن بشكل أكبر في المراحل الأولى) المقاتلين الإسلاميين الذين انضووا تحت ما سمّي بالجيش الحر على أنهم أبطال، و أن انتصارهم (نجاحهم) حتمي. وجد أصحاب التطلعات العليا ضالتهم في تبني أدواراً غنيةً بالبطولة، في تشرب دور من يقاتل لأجل حرية بلده و “نصرة” دينه. لم يكن هناك قبل الأزمة ما يمنح هؤلاء نفس المستوى من الإثارة و الاحساس الغني بالاعتزاز، و كان عليهم أن يكتفوا بأعمل خيرية أقل إثارة، كمساعدة كبار السن و التبرع بالدم.

في الماضي، تولت الحكومة السورية إشباع تلك الاحتياجات العليا لدى بعض السوريين عندما كانت ترحب بمئات الآلاف من اللاجئين العراقيين و الفلسطينيين و الفسلطينيين و الأكراد. الكثير من السوريين كانوا يفتخرون بأن بلادهم كانت من أفضل دول المنطقة (مع لبنان و تونس) في صيانة حقوق الأقليات و المرأة، و هي أيضاً تندرج تحت بند الاحتياجات العليا.

بالنسبة للكثير من أكراد سوريا، خاصة في المناطق الشمالية، تتمحور طموحاتهم السياسية حول تأسيس دولة كردستان المستقلة. كانت سوريا قد بدأت بالتعامل الإيجابي مع قضايا الأكراد قبل بدء الاحتجاجات في آذار 2011. قام رئيس دولة العراق جلال الطالباني، و هو كردي الإثنية بزيارة سوريا و طلب من أكراد سوريا عدم استعداء سوريا و إظهار الامتنان لها مقابل عقود من الدعم السوري للقضايا الكردية. بعدها بقليل، تم تجنيس عشرات الآلاف من الأكراد الذين كانوا هاجروا إلى داخل الأراضي السورية في الستينيات من القرن الماضي. خيب المستوى الفاتر للاحتجاج في المناطق الكردية من سوريا آمال المحتجين في أماكن أخرى بسبب ما رأوه من ضعفها و تخليها عنهم.

ملخص

لقد استخدمنا نظرية ماسلو كأداة للإضاءة على الحالة السورية و لتفسير توجهات كل طرف من الأطراف و كل فئة من الفئات، بحسب الحاجات التي تحفّزها. لم نستخدم هذه المقاربة لإلقاء الأحكام على السوريين، فمن منّا لا يندرج ضمن إحدى هذه الفئات. كلا، لقد استخدمنا هذه المقاربة لنبين أن هناك نوعاً من المنطق وراء خيارات كل طرف، حسب احتياجاته و حسب تصوراته، و هذا الوصف لا يتهم أحداً بالخيانة، بل بشكل أو بآخر يقدم تفسيرا للموقف الذي أخذه الأفراد المكونين للمجتمع السوري الكبير. لقد تدخلت مئات العناصر للعب على هذه الاحتياجات و لإغواء السوريين بها، علّهم يتبعون هذا الطرف أو ذاك، كان منها ما هو صادق و منها من هو مخادع متلاعب، لكن أياً كان، فهي مدخل إلى فهم السوريين الذين أخذوا مواقف مختلفة عن مواقفنا والإعتراف بوجودهم، و عندما نفهم بعضنا البعض، يمكننا أن نبدأ بالتحاور و مد الأيدي، لا قبل ذلك.

لقد لفحت رياح التغيير العنيفة الكثيرين في سوريا. و مع أن الكثير من السوريين كانوا في الماضي مقتنعين بالتخلي عن المشاركة في الحياة السياسية، إلا أن الأزمة الحالية قد هزت الكثيرين بعنف و صاروا يصرّون على الإصلاح العميق و الجذري. هؤلاء السوريون يريدون أن يروا تقدماً حقيقياً على كافة الأصعدة المهمة لديهم قبل أن يقتنعوا من جديد بدعم خيار المقاومة ضد اسرائيل و الولايات المتحدة. و بالرغم من اقتناعهم بالتدخل الخارجي السافر في سوريا، إلا أن الكثير من السوريين لم يعودوا يقتنعون بما يرونه حججاً جاهزة للتهرب من استحقاقات الإصلاح السياسي و الإداري و المالي الحقيقي. في المقابل، خيبت الثورة العنيفة آمال أولئك المثاليين الذين كانوا يأملون في تحول مثالي و سلمي. فقدت الكثير من القيم العليا بريقها بعد تلطخها بالدم و العنف، و فقدت كذلك الكثير من أتباعها، و لا يبدو في الأفق أية شخصيات قيادية يمكنها أن تحضى بثقة أغلبية السوريين في سعيهم لتحقيق قيمهم العليا.

تاريخياً، ترفع الثورات من توقعات الجماهير بالإيحاء بأن “الشعب” هو من طلب التغيير، و بالتالي فإن الشعب، كل الشعب، سيتقبل التغيير الذي تأتي به الثورة، و الذي كان أساساً متعطشا له و الحالة السورية ليست استثناءً. لكن الأزمة/الثورة في الحالة السورية هي أعقد بكثير من الثنائيات التبسيطية التي تسوق تحت عناوينها مثل سني/علوي، غني/فقير، ريف/مدينة، وطني/خائن، حر/مستعبد، و غيرها الكثير. هذه التبسيطات المخلة منشؤها الوهم و السذاجة و الخمول الفكري و الصحفي، و التضليل الدعائي من الطرفين الذين يستمرّان في اعتماد هذه التفاسير المبسطة لتكريس ولاء الأتباع.

لعلنا لن نعرف أبداً كم لدى كل طرف من الأطراف من دعمٍ حقيقي على الأرض، إلا أن علينا ألا ننجر وراء التعلق بوهم أن “الشعب السوري” يريد ما أنا أريد، لأن هذا الافتراض لا أضرّ منه على أية محاولة للفهم، و بالتالي على أية محاولة للعلاج.

CreativeSyria

CreativeSyria

Comments (4)

مواطن said:

الواضح انو القائمين على هالدراسة من الشباب ، الروح النشيطة والبصيرة موجودة ، الأفكار النظيفة والعلم أيضاً ، إذا بحقلي حط تقييم بعطيها 9\10 ممتازة جداً ، يعطيكن ألف عافية وبتمنى تستمرو بهالعمل والحيادية الشفافة .

May 17th, 2013, 10:05 pm

Mazen said:

شكراً مواطن. هي محاولة صغيرة للدفع في الاتجاه الصحيح.

May 21st, 2013, 4:13 am

Rauda said:

إن هذا المقال ينقل الصورة الحقيقية للواقع السوري في ظل الأزمة . و في الحقيقة إذا قرأ السوريون هذا المقال بموضوعية و كل صنف نفسه لعرف كل سوري ما هي مشكلته وأين يكمن الحل وكيفية الحوار مع الآخر . ربما أغفل المقال جانباً واحداً ألا وهو المؤسسة العسكرية ( الجيش العربي السوري ) الذي يظهره الإعلام كأنه حامي النظام فقط وهو على الأرض وباتفاق من معظم مؤيدي النظام و أغلبية المعترضين السلميين : هو الطرف الذي لا يختلف عليه وهو الحل .

May 21st, 2013, 5:45 am

alsamtu said:

This is one hell of an exhaustive essay about the Western mad Crisis in Syria. An excellent reference for all who are interested in deciphering the complex reality that will determine the “New World Or

der.”

May 21st, 2013, 2:21 pm

Post a comment